Nota critica di Michelle Duquin

La nuova vita di Peuw

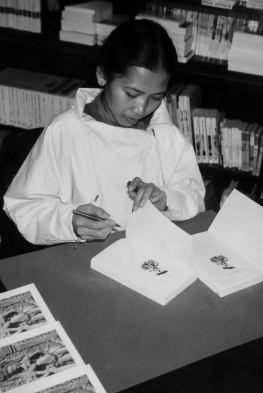

Anche i suoi genitori adottivi sono morti. Senza dubbio Molyda si sente ormai abbastanza forte per riprendere la penna e scrivere un seguito alla suo primo racconto. Un prosieguo che si organizza intorno alla comprensione della vita in Francia e alla costruzione di nuovi legami affettivi. Un racconto scritto nel dolore della rievocazione di un passato ossessivamente presente e che riflette l’intima battaglia che deve combattere per ritrovare se stessa e guarire delle ferite di anni di guerra, d’arbitrio e di prevaricazioni.

In circa 150 pagine dense e concrete, Molyda descrive la progressiva scoperta di questa sua seconda vita con i genitori adottivi francesi. La prima decina di pagine costituisce una ricca testimonianza delle condizioni di accoglienza in Francia dei giovani rifugiati asiatici provenienti da più di un anno di permanenza nei campi profughi in Tailandia ed ancora sotto l’effetto del drammatico turbamento di una tale esperienza.

C’è una sorta di prologo al racconto a cui l’autrice ci introduce con il sogno premonitore che le annuncia l’abbandono successivo delle sue “due madri”, quella cambogiana e quella francese, che non riusciranno a proteggerla da un mondo sconosciuto e ostile. E vi si scopre anche l’importanza dell’immagine della Francia in quanto antica potenza colonizzatrice e polo d’attrazione linguistico e culturale. Tramite il ricordo di un nonno monaco buddista, l’autrice chiarisce anche che è l’erede di una società ben strutturata di cui lei non ha dimenticato i valori.

I passaggi dal registro reale del racconto a quello onirico o semplicemente di ricordo sono evidenziati nel testo con la scrittura in corsivo.

L’adozione: è evocata in modo intuitivo visto che l’autrice non ristabilisce gli anelli mancanti: si vede semplicemente quel che la ragazza e le due cugine che l’accompagnano scoprono insieme. Una coppia già di una certa età che esita a prendersi la responsabilità di adottare tre giovani, di cui due di 17 e 18 anni.

Poco a poco l’autrice ci fa scoprire questa coppia di profonda fede cattolica, armata di tenace buona volontà. Attraverso situazioni e dialoghi che l’hanno segnata profondamente, ci dipinge il modo di vivere e il contesto intellettuale in cui si trova improvvisamente immersa. Sia esso il cibo, l’abbigliamento o il ritorno in classe, tutto diventa motivo di inquietudine e spesso di incomprensione. E ritorna costantemente e in modo quasi ossessivo la rivendicazione al diritto allo studio al quale le due cugine vorrebbero consacrare tutte le loro energie come sarebbe dovuto succedere nella loro famiglia cambogiana se non ci fosse stata la guerra.

Intanto i problemi di salute di Molyda non tardano ad occupare una parte sempre più importante del racconto. Ritiene di non essere curata nel modo giusto e di soffrire di malattie di origine fisica e non psichica come suggerisce sua madre che è psicanalista. Le incomprensioni si moltiplicano in modo sempre più traumatico. È in questo contesto che Molyda impegna per tutta un’estate i suoi genitori adottivi per raccontare tutto quel che ha vissuto durante gli anni degli khmer rossi. Il lettore assiste alla gestazione e all’uscita del primo libro “Les Pierres Crieront”. Tutto sommato si evince da questo secondo libro che l’autrice non ne ha tratto grande sollievo: la condivisione delle sue sofferenze non l’ha liberata. Il suo “mal di vivere” la condurrà alle porte del suicidio.

La figura del padre adottivo emerge fin dall’inizio in modo positivo. Sembra svolgere un ruolo di mediazione indispensabile all’equilibrio della famiglia. L’autrice deve dunque affrontare un vero schock quando lui le confessa che è affetto da un cancro e che deve prepararsi a pensare autonomamente al suo futuro dal momento che lui presto non ci sarà più. Tramite le sue peregrinazioni per Parigi e le sue ricerche di un lavoro, il lettore segue Molyda nella caccia al primo impiego. La madre sembra crollare e, poco a poco, attraverso sentimenti di riconoscenza e di responsabilità Molyda vince la paura e le dà tutto il suo sostegno. Il padre muore quando Molyda ha già trovato un lavoro e un ambiente di cordiale amicizia dove si riapre alla vita.

La parte lieta di questo racconto è più sintetica. Molyda stringe profonde amicizie con giovani della sua età e nel contesto professionale. Ci mostra la sua esigenza di fiducia e di reciproca sincerità. Descrive con candore le condizioni romanzesche della nascita di una relazione amorosa dovuta quasi incredibilmente alla traduzione in italiano del suo libro “Les Pierres Crieront”. Scopre l’Italia e si sposa col medico italiano che sarà il padre dei suoi 2 figli.

La storia è al suo epilogo. Da quel che avrebbe potuto essere un caos emozionale inestricabile, è nata al contrario una riflessione equilibrata e di grande maturità. Osservatrice perspicace, l’autrice si è sufficientemente elevata, e con grande distacco, per venire a capo di questa terribile corsa ad ostacoli: i traumi della guerra, la perdita di tutta la famiglia, gli affetti, i punti di riferimento e l’esilio. Alla fine di questo resoconto di un’infanzia ed un’adolescenza fuori del comune, il lettore non può che inchinarsi dinnanzi ad una testimonianza resa con tanta modestia e purezza morale. Molyda Szymusiak rende omaggio sia ai suoi genitori cambogiani sia a quelli d’adozione francesi e ci induce a seguirla, al di là dei determinismi del contesto storico e sociale, nel suo sogno di riconciliazione e d’armonia.

Ritrova infine se stessa quando troverà la forza di riscoprire il suo paese natale e tornerà alla sorgente della civiltà Khmer nei luoghi d’Angkor Vat. Ci offre allora una vibrante testimonianza di autenticità e poesia.

Che lettura, che lettori?

La narratrice è guidata dal suo “flusso di coscienza”, con i suoi salti imprevisti e le associazioni di idee che rispondono ad una logica da cui il lettore è escluso. Molyda tesse una trama ricca e al tempo stesso lapidaria. C’è un sottotesto che il lettore deve sforzarsi di scoprire. E comunque resta sempre salda alla sua verità e ci riporta dialoghi che sembra aver sentito il giorno prima, con una freschezza e spontaneità assolute.

Che si tratti della guerra vista attraverso gli occhi dei bambini, dei campi profughi in Tailandia, della partenza per la Francia, dell’arrivo in un altro centro per rifugiati alla periferia di Parigi, dell’attesa dell’adozione, della scoperta di nuovi genitori, del nuovo modo di vivere e pensare, dell’umiliazione dell’esilio e del senso di declassamento sociale, il lettore può far tesoro di una quantità incredibile di informazioni che si immaginano il quel che può essere considerato come un “work in progress” in cui l’autrice infonde un desiderio struggente di rinascita e di riconoscenza. Questo saggio è diretto dunque ad un largo pubblico e non solo a chi ha già familiarizzato con i problemi d’Asia o della Cambogia. Dovrebbe interessare tutti coloro che lavorano, direttamente o indirettamente, con rifugiati o con vittime di conflitti. Tutti quelli che si interessano ai limiti e alle sfide dell’adozione e al delicato e rischioso adattamento culturale. Questa testimonianza conforterà anche la tesi illustrata con tanto convincimento da Boris Cyrulnik sulla capacità di recupero degli individui che sono sopravvissuti a situazioni disumane.

Infine il lettore occidentale non può ignorare che il processo agli khmer rossi è ripreso nel giugno 2011 e che le vittime devono ancora vivere accanto ai loro carnefici. Ogni testimonianza può aiutare ad allontanare il rischio che si ripetano gli stessi orrori e può contribuire a rinnovare la memoria degli individui e dei popoli. È anche con questo obbiettivo che Molyda si è immersa in questa dolorosa evocazione.